近日,小编的朋友及同事们陆续“杨康”,逐渐回归了正常生活。但有一个现象非常普遍——即使转阴之后,依然浑身无力,走路轻飘飘的,非常容易疲劳。

事实上,抛开感染新冠病毒时的一系列症状,大家更为担心的是:“阳”后的这种疲劳感以及其他症状究竟会持续多久?换言之,人们更为恐惧的是新冠后遗症。

长新冠,究竟是什么?

以病毒的存在时间以及科学界对其的了解,新冠后遗症更为准确的说法应该是“新冠急性后遗症”“新冠后症状”“慢性新冠综合征”,或者称“长新冠(Long Covid)”。

现阶段,世界卫生组织(WHO)对“长新冠”的定义为:在新冠感染后3个月仍存在症状,至少持续2个月,且无法用其他诊断来解释;最为常见的是疲劳、呼吸急促和睡眠障碍或失眠。

因此,现在大部分“杨康”体验到的咳嗽、疲劳、呼吸急促等等感受,尚不能称为长新冠,只不过是正常的恢复期罢了(甚至还处于感染后的急性期)。

当然,长新冠确实是存在的,但影响究竟有多大?

长新冠,占比有多少?

医学顶刊JAMA曾回答过这个问题。这项研究由WHO牵头以及全球各地的科学家合作完成,汇集了54项研究和2个医疗数据库,涵盖了120万名新冠感染者的数据。

结果显示:在感染新冠的3个月后,有6.2%仍存在至少一种症状;到感染的1年后,有0.9%还在经历新冠后遗症。

最为常见的长新冠症状包括三种:约3.2%存在持续疲劳,并伴随身体疼痛或情绪波动;3.7%的具有持续的呼吸道问题,主要症状为呼吸急促和持续咳嗽;还有2.2%的出现认知问题,健忘或注意力难以集中,即最近常听到的“脑雾”。

图片长新冠比例(doi:10.1001/jama.2022.18931)

这项基于早期毒株的数据显示,有6.2%的新冠感染者会经历长新冠;而在奥密克戎感染潮中,长新冠的几率会降低0.24-0.50(取决于上一针疫苗的接种时间)。

6.2%,即使是奥密克戎,其长新冠的几率也有3.1-4.7%,说不高但也不低。以本研究中的120万“阳性”来计算,有3.7-5.6万“杨康”会存在长新冠,尤其是在新冠感染者基数如此大的今天,每个人似乎都在“开盲盒”,无法预知感染的三个月后这种情况是否会发生在自己身上。

然而,柳叶刀子刊《eClinicalMedicine》于12月1日发表了一篇针对长新冠的系统评价和Meta分析,涵盖194项研究和735,006名参与者,披露了个“骇人听闻”的数据:

无论是否住过院,在随访的4个月内(平均126天),至少45%的新冠感染者仍存在一种及以上的症状;最普遍的五个症状分别是疲劳(28.4%)、疼痛/不适(27.9%)、睡眠障碍(23.5%)、呼吸困难(22.6%)和活动受限(22.3%)。

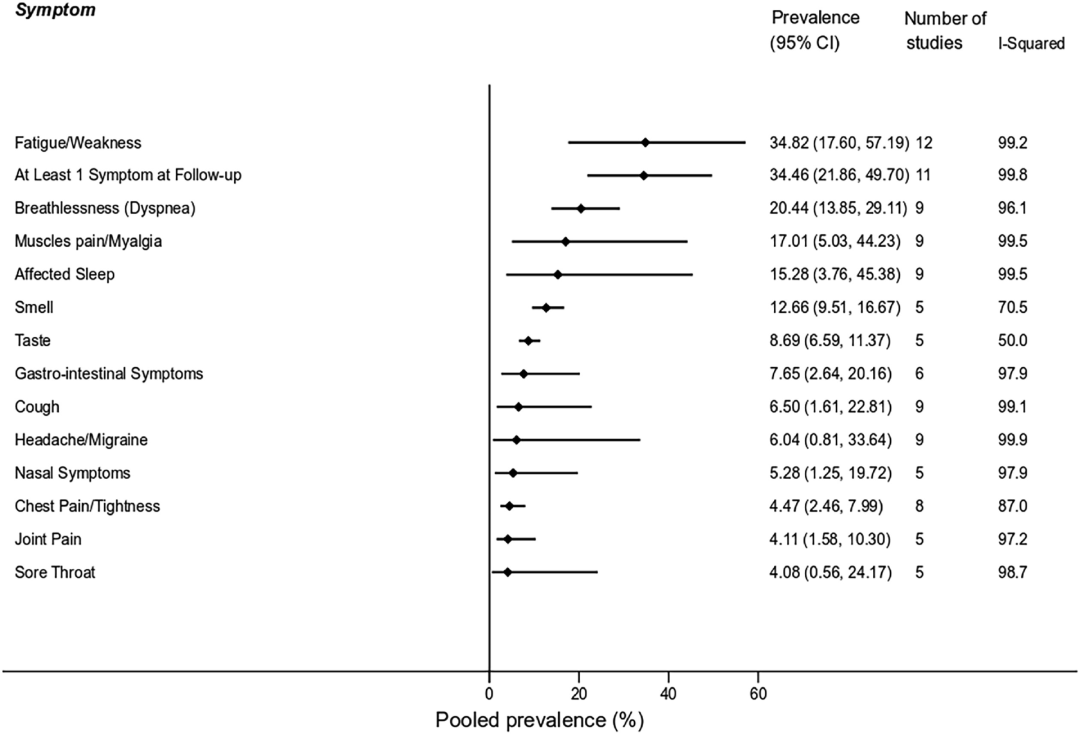

即使在非住院的人群中,最常见的长新冠症状依旧是疲劳,该比例高达34.8%(95%CI 17.6%-57.2%,12项研究)!

非住院人群中长新冠各症状的比例

当然,针对目前毒株以及国人的长新冠情况知之甚少,不过上述两篇综述也提示:对长新冠不容轻视,尤其是持续的身体疲劳。

长新冠,背后的机制?

以上研究均为基于大样本人群的调查,近日来自维也纳大学的研究团队发现了感染新冠病毒后触发长新冠之疲劳综合征的病理机制——过度的抗炎反应。

不同于经典的免疫炎症反应,在新冠病毒的侵略下,长新冠患者的体内出现了另一种抗炎模式,即交替极化巨噬细胞的主导疾病模式,直接诱发了长期疲劳综合征的发生。该研究于12月2日发表在Cell子刊iScience上。

本研究中,研究者招募了三组参与者:(1)完全接种过新冠疫苗后至少三个月的时间,且没有感染过新冠病毒;(2)至少三个月前感染新冠病毒,但在入组时以完全康复且没有症状;(3)感染新冠后的至少三个月后依然存在疲劳症状,即长新冠患者(LCS)。每组各13人,年龄和性别均匹配。

免疫激活标志物分析显示,LCS组中既没有观察到上调的促炎细胞因子,也没有细胞因子的升高,甚至降到了相当低的水平。即,长新冠患者体内缺乏促炎活动和全身炎症。

本研究的首席作者Christopher Gerner表示,与健康组相比,LCS患者体内检测到的急性炎症相关重要标志物处于更低水平,或者根本检测不到。也就是说,长新冠患者经历的并非经典炎症反应,新冠病毒导致长期疲劳不是因为炎症,而存在一种“改变了”的抗炎过程。

那么,在新冠病毒的不断攻击下,LCS患者体内究竟发生了怎样的变化,诱发了慢性疲劳综合征呢?

研究者进一步使用脂肪酸和氧化脂质分析找到了“端倪”所在——与健康对照组相比,LCS组的血浆中含有更高水平的抗炎性氧化脂质。与之一同增加的,还有多种抗炎蛋白和代谢产物。

而这一系列明显的炎症抑制分子特征,让研究者不得不想到了:在长新冠的患者体内,形成了交替极化的巨噬细胞。

人体中的巨噬细胞分为两类,经典活化的M1型巨噬细胞和选择性活化的M2型巨噬细胞。在新冠病毒的攻击下,常见的经典促炎性M1细胞转变为耐受性的M2细胞,导致抗炎模式的改变。

病理机制

而正是这种变化后的抗炎模式下,随着越来越多的M1型转为M2型,抗炎渗透物牛磺酸和刺桐碱水平升高,但氨基酸和甘油三酯水平降低,以及酰基肉碱失调。而刺桐碱是一种能够自发诱导睡眠的化合物,体内水平越高,自然越容易疲劳,直接引起了长新冠之疲劳综合征。

研究者表示:了解长新冠的病理学机制只是第一步罢了,希望在不久的将来,可以为这些“困于”长新冠的患者提供更多改善和治疗的手段!

因此,长新冠固然真实存在,但对目前大部分刚刚“杨康”的人而言,不必过于担心(事实上,大部分人还处于新冠感染急性期)。当然,“阳过”后持续关注自身情况也是必不可少的,多关注身体的真实感受,有需要可以及时就医。此外,完全接种疫苗仍是预防长新冠风险的有效方法,并且尽量避免“二次感染”。

参考文献:

[1]Perlis RH, Santillana M, Ognyanova K, et al. Prevalence and Correlates of Long COVID Symptoms Among US Adults. JAMA Netw Open. 2022;5(10):e2238804. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.38804

[2]Kovarik JJ, Bileck A, Hagn G, et al. A multi-omics based anti-inflammatory immune signature characterizes long COVID-19 syndrome. iScience. 2023 Jan 20;26(1):105717. doi: 10.1016/j.isci.2022.105717. Epub 2022 Dec 5. PMID: 36507225; PMCID: PMC9719844

[3]https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00491-6/fulltext

四川省医药保化品质量管理协会党支部召

按照省市场监督管理局社会组织联合..关于举办2026年度四川省药品生产企业质

各药品生产企业: 2026年是我国..四川省医药保化品质量管理协会召开第七

2025年12月17日,四川省医药保化品..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..关于相关收费标准的公示

根据四川省医药保化品质量管理协会..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..