中国药企的创新出路在哪?

当增速放缓叠加行业泡沫出清,创新药周期的钟摆回落到低点,行业的景气度和估值都回归到一个较低水平。于是,人们经常会在这样一个医药寒冬里问出这个问题。

自投融资事件数量和金额在2021年达到峰值后,中国一级市场生物医药行业投融资逐年放缓、下降——2023H1,中国生物科技投融资事件共412起,金额为274亿人民币,处于近三年低点位置。

但从顶层的设计思路里看,创新又是中国药企的唯一出路:无论是最新一个五年计划里对生物创新以及基础研究浓墨重彩的篇幅,还是领导人在多种场合、以多种途径为医药健康创新“站台”,都包含着国家战略层面对生物医药行业的推动。

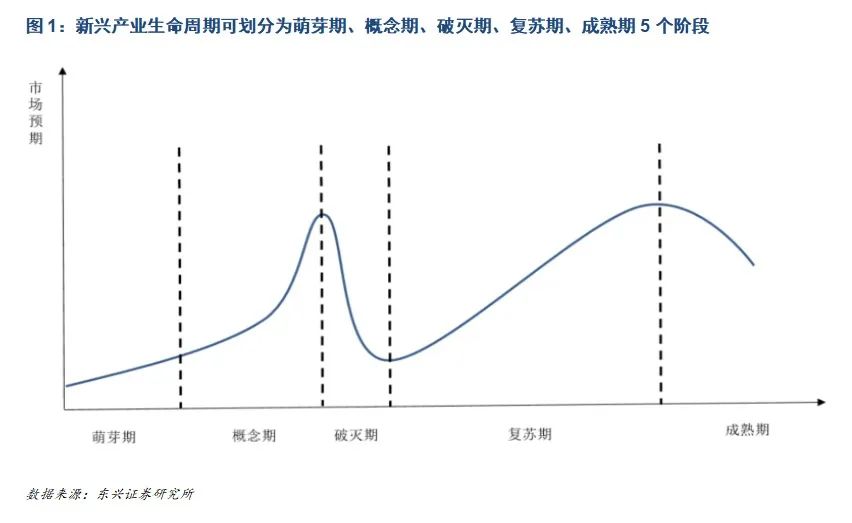

这种从业者感受和政策之间的沟壑,某种程度上也是一个新兴产业从萌芽到成熟过程中的必经之路:国家需要通过大幅降门槛以及资源投入来从零到一砸出一个全新的行业,然而这种“扶持”不可能无休止的进行下去,终究需要有一天开始收紧,并且一旦收缩型政策出来后,往往还会矫枉过正——要把溢出来的泡沫全部压实。

当创新行业里各链条和要素日益完备,同时资产价格的虚高部分又逐渐出清,就到了中国成熟药企肩负起创新责任的时候。

对于依靠品牌战略扎根行业,并慢慢走向前台的百洋医药,便是迎来了去做创新转型最好的时刻。

这两年,百洋依托其品牌产品商业化推广业务,往优化医疗场景的创新手段大力切入,目前在人工心脏以及核药两大赛道里已经初见成果,并且在创新药、医疗器械以及基础研究三大方向上已经形成一定规模的阵局。

从商业化转型科研创新,这几乎是所有老牌医药公司都走过的路,百洋并不算快。但走的慢的人往往走得远。

百洋用其成规模、可复制的品牌运营模式诠释了在中国什么叫真正的商业化;未来,也将会用自己的一套方式来诠释原研的医药创新。

-01-

创新是一种习惯,不是选择

创新,创制新品。好与恶的外部环境轮番上演,一家公司没有一个能有前瞻性眼光的部门来规避风险迎接机遇,大概率也走不完这十年二十年的道路。

“战略创新委员会”或者说战略发展部、市场研究部是每一家有着上进心的公司都会有的一个组织。百洋早在十八年前成立之时,便有这样一个部门。

但那时候缺乏创新的土壤,创新战略部门更多定位在基于深入且持续的市场和行业研究,为公司的品牌发展谋篇布局。

“品牌”也是这两年二级市场给百洋贴上的一个标签。品牌是个很虚的东西,虚在即使有KOL量、渠道/门店数量、粘度等一系列指标,但“品牌度”仍然是一个无法写进财务报表里的东西;品牌又很实,“实”在产品每年实打实数十亿的销售额。

而百洋经过这么些年的发展,打造出一套成熟的运营体系,负责品牌运营的主体公司百洋医药(SZ.301015)已于2021年在A股上市,商业化平台价值持续兑现。在继续做好品牌打造的同时,百洋更有余力和精力专注到产业布局。做创新成了顺理成章的事。

而另一边,更重要的是整个生物医药行业,到了这样一个关键节点:一方面是人均GDP增长到一定程度便开始释放的对健康的需求;另一方面是中国在生命科学研究积累到了一个从量变到质变的临界点。需求和供给双双到位,政策和资本的手轻轻一推,整个行业便迅猛地发展。

百洋在三年前正式成立了自己的科研成果转化平台。

国内big pharma的创新,有的是设立创新孵化器做内部研发,有的直接“买买买”。百洋则选择了另外一条创新路径:从项目筛选上,百洋主要合作北大医学部、首医以及医科院等等国家级科研以及临床机构,从“国家队”中筛选早期源头创新项目。

从创新项目的转化和扶持来说,百洋以“产业投资人”的角色参与项目孵化的全程,旗下百洋众信基金管理着数十亿规模的医药创新孵化基金,除了对创新企业的资金支持,更多的是给予到一些资源、管理上的帮助,既出钱又出力。百洋把绝大多数独立性都留给被投创新企业的科学家,但是有一个诉求就是提前锁定其产品落地后的商业化权益,从而来补充、丰富百洋自己的品牌商业化运营体系。

百洋的创新生态系统,串联起了基础研究、转化、临床以及市场的整个链条——在前端不断地去遴选优质项目,然后凭借产业资源和孵化能力在中间推动,最终用自己成熟的商业化体系来承接这些创新成果。

这是像百洋这样的“产业投资人”会去做的创新。

目前,围绕这样一套创新转化方式,百洋培育的项目里有两个最为典型,一个是以同心医疗为代表的全磁悬浮人工心脏项目,另一个是瑞迪奥代表的核药项目。

前者解决了国内逾1000万心衰患者和每年400个供体之间的巨幅缺口,百洋从天使轮就多次投资,目前是第二大股东;后者实现了中国核医学首个自主原创1类创新药、国际范围内首个SPECT/CT肿瘤显像剂的“0的突破”,百洋2022年与瑞迪奥战略签约,共同给国内市场带来了更精准、更便捷和更普惠的核医学肿瘤诊断方式。

这两个项目的落地,也验证了百洋创新孵化模式的可行性。

不过,投资孵化这件事天然的和风险共生,但百洋也有一套自己选品以及规避风险的逻辑。

-02-

“高屋建瓴”式的创新实践

做创新的最基本要素便是人才,但一个现实是,生物医学技术人才宁愿住北京的地下室,也不愿住外地的大平层。

也是基于此,百洋在北京市门头沟区的热情呼唤下,双方携手在门头沟这片拥有阜外医院西山院区和中关村科技园两大高精尖技术产业的“北京西大门”上,搭建起一个加速科研成果转化的产业空间——百洋医药科研成果转化基地。

作为一家在门头沟年纳税过亿的公司,百洋自然会受到地方的青睐。但是,更值得关注的是,百洋给门头沟带来的并不仅仅是“金蛋”——百洋创新体系所具备的活力和吸引力,也将吸纳更多创新企业在百洋的转化基地落户扎根。对于地方政府而言,“会下金蛋的母鸡”显然是更可贵的。

而门头沟除了提供所有生物医药园区能够提供的政策、金融、生活配套等支持之外,还有一个最大的优势在于,依托于阜外医院西山院区等研究型医疗机构,在服务于当地四十万老百姓的基础之上,为生物医药产业的发展提供研究支持。这同样是做早期医药/器械创新最缺的要素之一。

而百洋,则长期致力于去打造一个拥有生物学发现(源头)、生物工程学突破(转化)、临床(验证)以及计算科学辅助(数据)的创新体系闭环,按照生命科学规律去做好顶层设计,再去完善创新项目要素的配置。这是一个系统性的工作。

正如中国要成为一个汽车大国,不仅要有好的发动机厂,还要有整车、配件、高速公路、加油/充电站……生物医药、源头创新也一样:这个行业不是仅仅只有“V”、“I”、“C”三样东西,背后更需要有政策层面推动、有机构去做基础研究、有临床去验证、有企业去做商业化价值实现的一套完整、紧密的体系。每一个环节都是紧锣密鼓,每一个环节要素都很丰富。

百洋和门头沟区、甚至和“国家队”的合作,是一种从顶层设计上来统筹医药创新的发现与落地。这种“规划性”提前杜绝了大多数不符合长期发展的项目。

回到微观执行层面,百洋在做的,一方面是像所有的VC/PE基金的项目组一样,打造一支完备的投资团队。此外,百洋还会从市场研究、研发和专利管理、临床支持等各个维度去复核,这是一套独有的“六科会诊”的体系,能提前规避立项、研发与临床等等各个环节不该犯的错误。

另一方面,百洋做投资孵化的目的并非简单的财务投资。除了要给自己的商业化体系赋能,更为重要的是,创新产品不能是follow,要有中国自主知识产权,更要能够真正优化医疗场景。如此,创新方有意义。这种“以终为始”的执行过程,某种程度上也能避免公司陷入到一些非必要、白热化的赛道中去。

这是百洋作为一家成熟医药企业能做而基金公司以及地方政府牵头的其他孵化器所不太能做的。

-03-

长期主义者的胜利

生物医药是一个长期行业。

一个以五年甚至十年为单位的行业,短期的火热以及寒冬都只是昙花一现。

地方政府的招商不仅仅只是在一块地上去挂几张牌子,也不应该只是某一两任领导年度PPT里的汇报材料;制药企业的入驻落地,同样也不应该仅仅只是为了用几张办公桌仪器设备和几页PPT去换若干补贴,建几栋自己的房子。

一个新药、一台新的器械,项目立完,扎进去之后就必须先坐五年冷板凳,能支撑这个体系运转下去的关键发心,最根本的就是这个创新能否改善某个疾病的治疗方案、优化某个医疗场景。

但这似乎跟急着想要估值溢价的财务投资相违背。毕竟,很多LP的年限都是“4+3”(四年投资三年退出)。

当然,随着中国资本市场进一步成熟,未来LP的期限也会慢慢从4+3往“5+5+N”延长,但我们没办法无限制地去要求LP给予宽容度。那这个时候,就需要有一批有着强大包容度、强大孵化能力的企业,来肩负起这种“长期”的担子。回到百洋孵化的人工心脏这个已经跑出来的项目上来看。

人工心脏的植入不是一个器械装置那么简单。单就手术而言,就涉及到术前评估、手术植入、术后效果及长期随访等各个环节,产品的使用背后需要一个团队来配合,并且需要一定的后期维护工作。从前期的临床效果验证,到医生教育,再到手术培训,都是有着很高难度的工作。而且,即使是商业化落地,短期也很难提供财务上的回报。

但全磁悬浮人工心脏的确定性是高的:每年心衰的患者规模和既有的治疗手段之间存在着巨大鸿沟,而同心医疗的人工心脏作为NMPA唯一在批文中认可的全磁悬浮技术产品,其技术先进性达到国际领先,是真正能弥补这种鸿沟的人工心脏产品。

这类项目难,回报周期长,但是前景很清晰——这款人工心脏上市不到2年,临床已有近200例的植入。

顺便一提的是,百洋在心血管领域的布局远不止于人工心脏。紧邻阜外西山院区,百洋在心衰、房颤治疗等领域也有探索。百洋没有因为人工心脏这个项目周期长就放慢一个新领域探索的脚步,毕竟,无论是心衰还是房颤,其背后所需的科研、临床资源是相似的。

百洋的企业文化形象是骆驼。

骆驼者,坚忍而温和、适应力强,脚踏实地而不畏艰险,温婉良善而目光坚毅。他们走的慢却能穿越沙漠,他们选定了一个方向能一直走下去。

但这个习惯了商业模式“性感”和爆发力强的市场里,生物医药这个治病救人的行业,或许需要一些骆驼这样的角色,来真正为中国的患者带来一些有价值的产品和服务。

四川省医药保化品质量管理协会党支部召

按照省市场监督管理局社会组织联合..关于举办2026年度四川省药品生产企业质

各药品生产企业: 2026年是我国..四川省医药保化品质量管理协会召开第七

2025年12月17日,四川省医药保化品..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..关于相关收费标准的公示

根据四川省医药保化品质量管理协会..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..